自律神経失調症

自律神経失調症は、疲労やストレス、生活リズムの乱れなどが重なり、心身のバランスが崩れることで起こります。めまいや不眠、動悸、倦怠感など症状は多岐にわたり、日常生活にも影響を及ぼします。当院では東洋医学の観点から、鍼灸や生活指導を通じて体のリズムを整え、自然な回復力を高めることを目指しています。

双極性障害

双極性障害とは、感情の波が大きく変動する精神疾患で、以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。気分が高揚し活動的になる「躁状態」と、気分が落ち込み無気力になる「うつ状態」が繰り返し現れるのが特徴です。躁状態では睡眠が少なくても元気で、多弁や浪費、衝動的な行動が見られることもあります。一方うつ状態では強い抑うつ気分、集中力低下、自己否定感が続き、日常生活に支障をきたします。発症には遺伝的要因やストレス、生活リズムの乱れが関与するとされ、適切な薬物療法や心理社会的支援、規則正しい生活習慣の維持が重要です。

うつ病

うつ病は、強い気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続き、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患です。単なる一時的な気分の落ち込みとは異なり、集中力の低下や眠れない・眠りすぎるなどの睡眠障害、食欲の変化、疲労感、自己否定感などが特徴的に現れます。原因は脳内の神経伝達物質の不調和、心理的ストレス、環境要因などが複雑に関わると考えられています。治療は薬物療法と心理的支援を組み合わせ、休養や生活リズムの安定を図ることが大切です。早期に専門家へ相談することで回復の可能性が高まります。

パニック障害

パニック障害は、突然理由もなく強い動悸や息苦しさ、めまい、発汗などの発作が繰り返し起こる精神疾患です。発作時には「死んでしまうのでは」という強い恐怖を伴うことが多く、再発を恐れて外出や人混みを避けるなど生活に支障が生じやすくなります。原因には脳の不安関連回路の過敏性やストレス、体質的要因が関わると考えられています。治療には薬物療法や認知行動療法が用いられ、安心できる環境づくりや生活習慣の安定も有効です。早期に適切な支援を受けることで、症状の軽減や再発予防が期待できます。

社会不安障害

社会不安障害は、人前で話す・食事をする・視線を浴びるなど、社会的な状況で強い緊張や不安を感じ、日常生活に支障をきたす疾患です。単なる恥ずかしがりやとは異なり、「失敗して笑われるのでは」という恐怖から、動悸や震え、発汗など身体症状を伴うこともあります。そのため学業や仕事、人間関係が制限される場合もあります。背景には脳の不安反応の過敏さや性格傾向、過去の体験が関わると考えられています。治療には薬物療法や認知行動療法が有効で、段階的に安心できる場面で練習を重ねることが改善につながります。

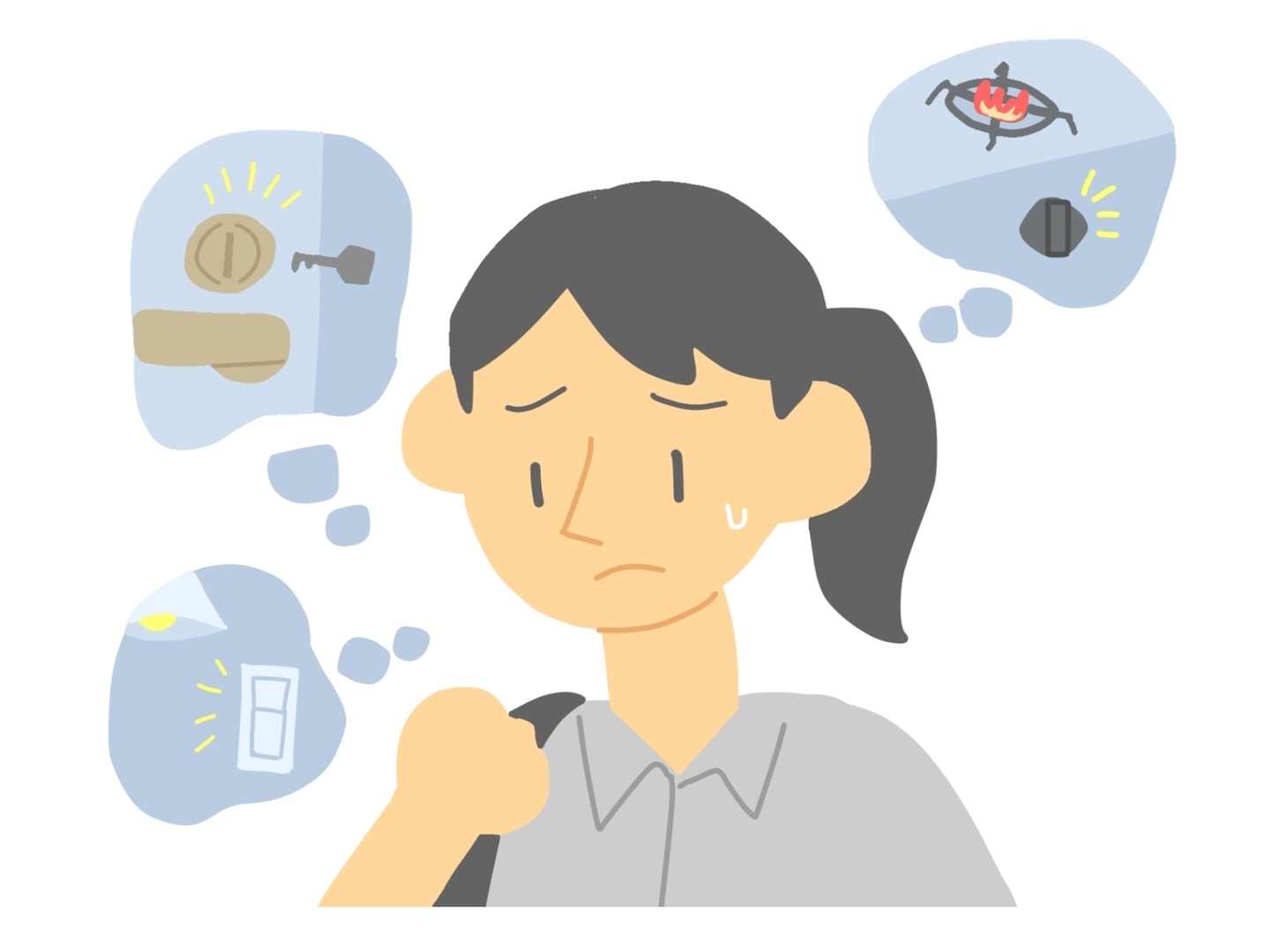

強迫性障害

強迫性障害は、「手が汚れているのでは」「戸締まりを忘れたのでは」など不合理だと分かっていても不安が止まらず、繰り返し確認や行為をしてしまう疾患です。強迫観念と呼ばれる不安な考えが頭から離れず、それを打ち消すために強迫行為を行います。例えば過度の手洗い、何度も同じ確認を繰り返すなどが典型的です。このため時間やエネルギーを大きく消耗し、生活の質が下がることも少なくありません。原因には脳の働きの不均衡やストレス、性格的要因が関与するとされます。治療は薬物療法や認知行動療法が中心で、適切な支援により症状を和らげることが可能です。

産後うつ症状

産後うつは、出産後に多くの母親が経験する心の不調で、強い気分の落ち込みや不安、涙もろさ、育児への自信喪失などが特徴です。ホルモンバランスの急激な変化や、睡眠不足、育児や家庭環境のストレスが発症に関与すると考えられています。単なる一時的な「マタニティブルーズ」とは異なり、症状が2週間以上続き、日常生活や育児に大きな支障をきたす場合には治療が必要です。早期に専門家へ相談し、薬物療法や心理的支援を受けるとともに、家族や周囲の理解と協力が大切です。適切なサポートによって回復は十分に可能であり、母親自身の心身の安定が子育てにもつながります。

産後の腰痛症

出産後は、妊娠中からの骨盤や筋肉への負担、ホルモンによる関節のゆるみ、育児に伴う抱っこや授乳姿勢などが重なり、腰痛が起こりやすくなります。放置すると慢性化し、肩こりや骨盤の歪みなど他の不調につながることも少なくありません。鍼灸は、血流や筋肉の緊張を改善し、自然な回復力を高めることで産後の腰痛に有効とされています。薬に頼りにくい授乳期にも安心して受けられる点が大きな利点です。痛みを和らげながら体のバランスを整えることで、育児をより快適に過ごせるようサポートいたします。産後の体調管理の一つとして、鍼灸をぜひご活用ください。

不眠症(深夜覚醒)

不眠症の中でも「夜中に何度も目が覚めてしまう」「一度起きると再び眠れない」といった症状は、心身の疲労回復を妨げ、日中の倦怠感や集中力低下につながります。原因にはストレスや自律神経の乱れ、加齢、ホルモンバランスの変化などが関与すると考えられています。鍼灸は自律神経や血流を整え、心身の緊張をやわらげることで自然な眠りをサポートします。薬に頼りすぎず、体のリズムを回復させたい方に適した方法です。夜間の中途覚醒でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

ホットフラッシュ

ホットフラッシュは、更年期に多くみられる症状で、突然顔や首、胸元が熱くなり、大量の発汗を伴うことがあります。自律神経やホルモンの乱れが原因とされ、動悸や不安感、睡眠障害を引き起こすことも少なくありません。生活の質を大きく損なうため、適切なケアが必要です。鍼灸は血流を整え、自律神経のバランスを回復させることで、ホットフラッシュの頻度や強さを和らげる効果が期待できます。薬に頼らず自然な方法で体を整えたい方におすすめです。心身の安定を取り戻し、日々を快適に過ごすために、ぜひご相談ください。

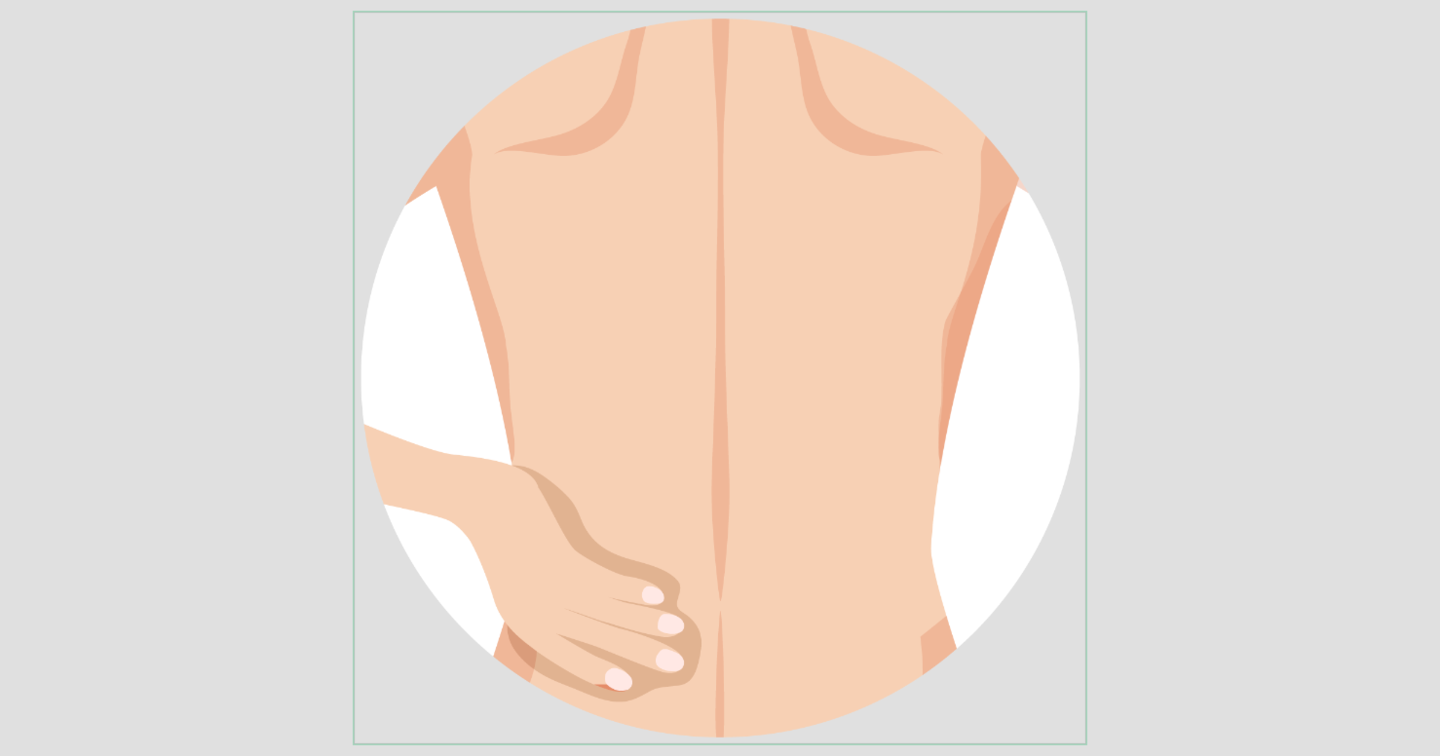

冷え性

冷え性は、手足や腰、全身が慢性的に冷える状態で、血流の滞りや自律神経の乱れ、ホルモンバランスの影響などが原因と考えられています。放置すると肩こり、腰痛、疲れやすさ、生理痛などさまざまな不調につながることもあります。鍼灸は血流や気の巡りを整え、体の深部から温めることで、冷えによる症状の改善や体質の根本的な改善に役立ちます。また、薬に頼らず自然な方法で体を整えられる点も魅力です。日常生活の快適さを取り戻すために、冷えにお悩みの方はぜひご相談ください。

メニエール症候群(メニエール病)

メニエール症候群は、内耳の異常によりめまい、耳鳴り、耳の詰まり感、難聴などが繰り返し起こる疾患です。発作は突然現れることが多く、日常生活に大きな支障をきたす場合もあります。原因は内耳のリンパ液の異常や血流・自律神経の乱れ、ストレスなどが関与すると考えられています。症状の軽減や再発予防には、生活リズムの安定、ストレス管理、必要に応じた薬物療法が有効です。また、鍼灸は血流や神経の調整を助け、めまいや耳鳴りの軽減に役立つ場合があります。日常生活への影響が大きい場合は、早めの相談が安心です。

ホットフラッシュ

ホットフラッシュは、主に更年期に女性が経験する急激な体温上昇と発汗を伴う症状です。これは女性ホルモンの減少により自律神経のバランスが乱れ、体温調節機能が過敏になることが原因とされています。突然のほてりや顔の赤み、発汗、動悸などが現れ、日常生活に大きなストレスをもたらします。

当院の鍼灸治療は、自律神経の調整を促し、ホットフラッシュの症状を和らげます。体のバランスを整え、心身の安定を図ることで、快適な毎日をサポートします。

冷え性

冷え性は、手足や体の末端が慢性的に冷たく感じる症状で、血行不良や自律神経の乱れが主な原因です。女性に多く見られ、ストレスや運動不足、ホルモンバランスの変化も影響します。冷えは体の不調を招きやすく、肩こりや疲労感、免疫力低下につながることもあります。適切な対処が重要です。

当院の鍼灸治療は、血流を促進し自律神経のバランスを整えることで冷え性を改善します。体の芯から温め、自然治癒力を高める安全な施術で、快適な体温管理をサポートします。

めまい/耳鳴り/頭痛

目眩は、体のバランスを司る内耳や脳の異常により、周囲が回って見えたり、ふらつきが生じる症状です。原因は多岐にわたり、生活に支障をきたすこともあります。

耳鳴りは、外部の音がないのに耳の中で音が聞こえる状態で、聴覚神経の異常やストレス、血行不良が関与しています。慢性化すると日常生活に影響を及ぼします。

頭痛は、緊張型や片頭痛など様々な種類があり、血管の拡張や筋肉の緊張、神経の異常が原因です。慢性的な頭痛は生活の質を大きく低下させます。

動悸/息切れ

動悸は、心臓の鼓動が速くなったり、不規則になったりする症状で、心臓の機能異常や自律神経の乱れ、ストレスなどが原因です。時に胸痛や息切れを伴い、生活に支障をきたすこともあります。早期の診断と適切な治療が重要です。

息切れは、運動時や安静時に呼吸が苦しくなる症状で、心肺機能の低下や呼吸器疾患、自律神経の乱れが原因となります。慢性的な息切れは体力低下や生活の質の低下を招くため、原因の特定と対処が必要です。

フラフラ感/ふわふわ感

フラフラ感やフワフワ感は、めまいや平衡感覚の異常、自律神経の乱れ、血圧変動、ストレスなどが原因で起こることがあります。内耳の障害や脳の血流不足、過労や睡眠不足も影響し、日常生活に支障をきたすことがあります。適切な診断と治療が重要です。

鍼灸や漢方薬で上下左右の気のバランスを整えながら、内側の気を安定出来るように養生も併せて提案させて頂きます。

この症状は治癒には時間がかかるケースが多いので、しっかりと生活環境を整えながら、定期的な施術を行いましょう

胸苦しい

胸苦しさは、心臓や肺、消化器、精神的ストレスなど多様な原因で生じる症状です。狭心症や心筋梗塞、呼吸器疾患、逆流性食道炎、自律神経失調症などが代表的な病因です。症状には息切れや痛み、圧迫感を伴うことが多く、早期の診断と適切な治療が必要です。放置すると重篤な状態に繋がる恐れもあります。

当院の鍼灸施術は、自律神経の調整や血流改善を促し、胸苦しさの緩和を目指します。心身のバランスを整え、自然治癒力を高める安全な施術です。

生理痛

生理痛は、子宮や卵巣の血流障害やホルモンバランスの乱れにより、子宮筋の過度な収縮や炎症が引き起こされることで生じます。ストレスや冷え、生活習慣の乱れも症状を悪化させる要因です。東洋医学では、気血の滞りや冷えが生理痛の主な原因と考えられ、体のバランスを整えることが重要です。適切な治療を行わないと、慢性的な痛みや不調の原因となることもありますので、早めの対処が望まれます。

鍼灸は、気血の流れを改善し、体の冷えを取り除くことで生理痛の緩和に効果的です。自然治癒力を高め、痛みの根本原因にアプローチするため、薬に頼らず体質改善を目指せます。

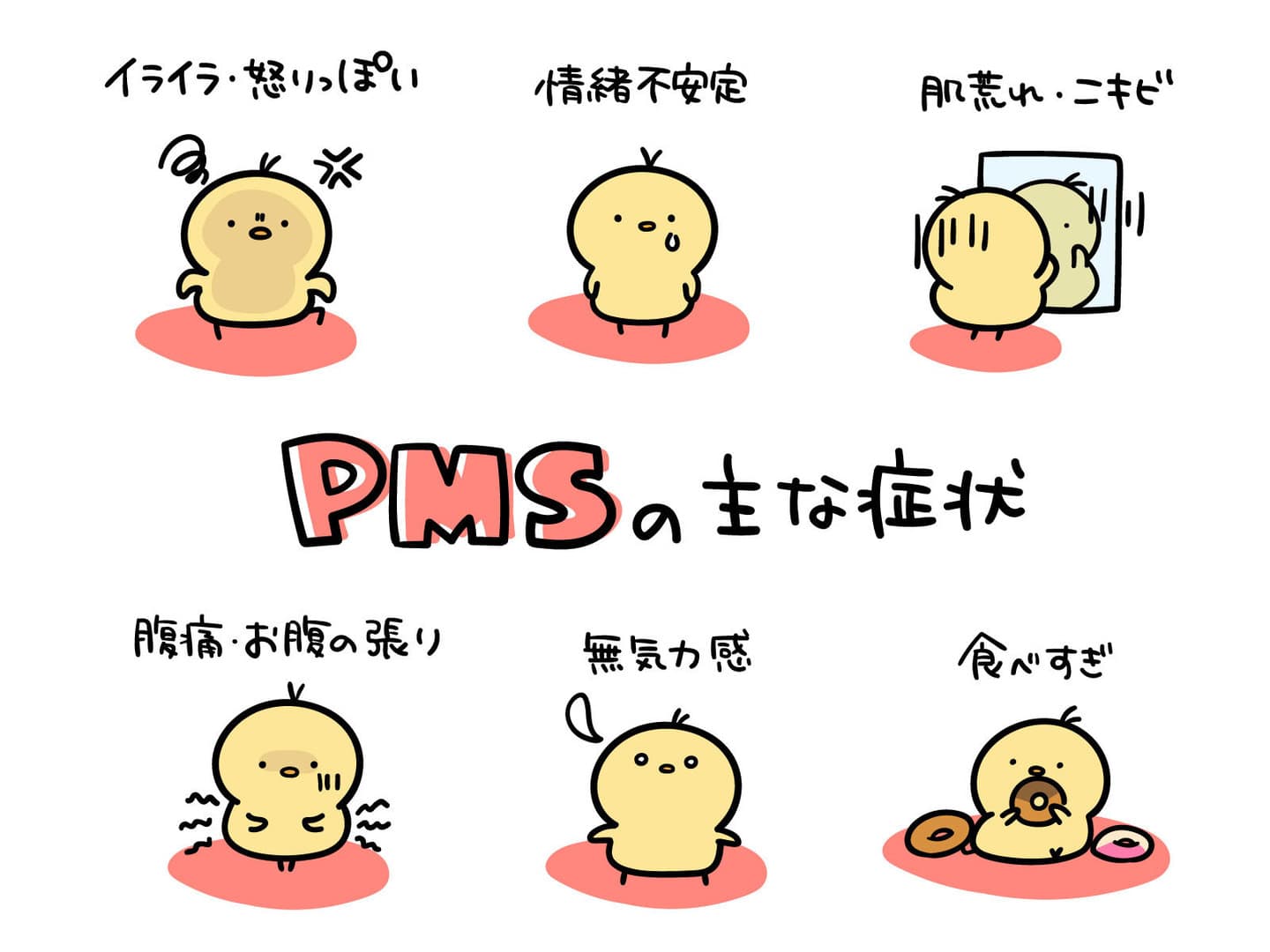

PMS(月経前症候群)

月経前症候群(PMS)は、月経開始前のホルモンバランスの変動により、身体的・精神的なさまざまな不調が現れる状態です。主な症状には、腹部の張りや痛み、頭痛、イライラ、不安、抑うつ感などがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。東洋医学では、気血の滞りや肝の機能低下、冷えがPMSの原因とされ、体内のバランスを整えることが重要と考えられています。適切なケアを行うことで症状の軽減が期待できます。

鍼灸は、気血の流れを促進し、精神の安定と身体の調和を図ることでPMSの症状を和らげます。自然治癒力を高め、心身のバランスを整えるため、薬に頼らず根本的な改善を目指せます。

月経周期の異常

月経周期の異常は、ホルモンバランスの乱れや子宮・卵巣の機能障害、ストレスや生活習慣の影響により起こります。周期が短すぎる、長すぎる、あるいは不規則になることがあり、無月経や過多月経などの症状を伴う場合もあります。東洋医学では、気血の不足や滞り、腎や肝の機能低下が原因とされ、体内の調和を取り戻すことが治療のポイントです。放置すると不妊や他の婦人科疾患のリスクが高まるため、早期の対処が大切です。

鍼灸は、気血の流れを整え、ホルモンバランスを調節することで月経周期の正常化を促します。自然治癒力を高め、体質改善を目指すため、薬に頼らず根本からの改善が期待できます。

不妊症/不育症

不妊症は、妊娠を望む男女が一定期間妊娠に至らない状態を指します。女性では卵巣機能の低下、排卵障害、子宮内膜異常などが原因となり、男性では精子の異常が関与します。ストレスや生活習慣も影響し、東洋医学では気血の不足や滞り、腎の機能低下が不妊の背景と考えられています。

不育症は、妊娠は成立するものの流産や早期死産を繰り返す状態です。子宮の環境異常、免疫異常、ホルモンバランスの乱れなどが原因とされます。東洋医学では気血の不足や瘀血(おけつ)、腎や肝の機能低下が影響し、体内の調和を回復することが重要とされています。

鍼灸は、気血の流れを改善し腎の機能を高めることで妊娠力をサポートします。自然治癒力を促進し、体質改善を目指すため、薬に頼らず根本的な不妊・不育症対策に効果的です。

つわり/逆子

つわりは妊娠初期に起こる吐き気や嘔吐などの症状で、ホルモンバランスの変化や自律神経の乱れが主な原因とされています。体内の気血の不調や胃腸の働きの低下も影響し、東洋医学では気の滞りや胃腸の弱りがつわりの原因と考えられています。適切なケアで症状の緩和が期待できます。

逆子は胎児が正常な頭位ではなく、臀位や横位で位置する状態です。子宮内の環境や胎児の動き、母体の冷えや気血の滞りが関与するとされます。東洋医学では腎の機能低下や気血の不調が逆子の原因と考えられ、体のバランスを整えることが重要です。

鍼灸は気血の流れを促進し、母体の冷えや緊張を和らげることでつわりや逆子の改善をサポートします。自然治癒力を高め、妊娠中の体調を整える安全な療法です。

妊娠中の漢方薬と養生

妊娠中は母体と胎児の健康を守るため、体調の変化に合わせたケアが必要です。漢方薬は自然由来の成分で、体のバランスを整えながら妊娠特有の不調を和らげる効果があります。無理なく体力を補い、冷えやストレスを軽減することで、安定した妊娠期間をサポートします。また、日常生活では十分な休息と栄養、適度な運動、心身のリラックスを心がけることが大切です。漢方と養生を組み合わせることで、健やかなマタニティライフを実現しましょう。

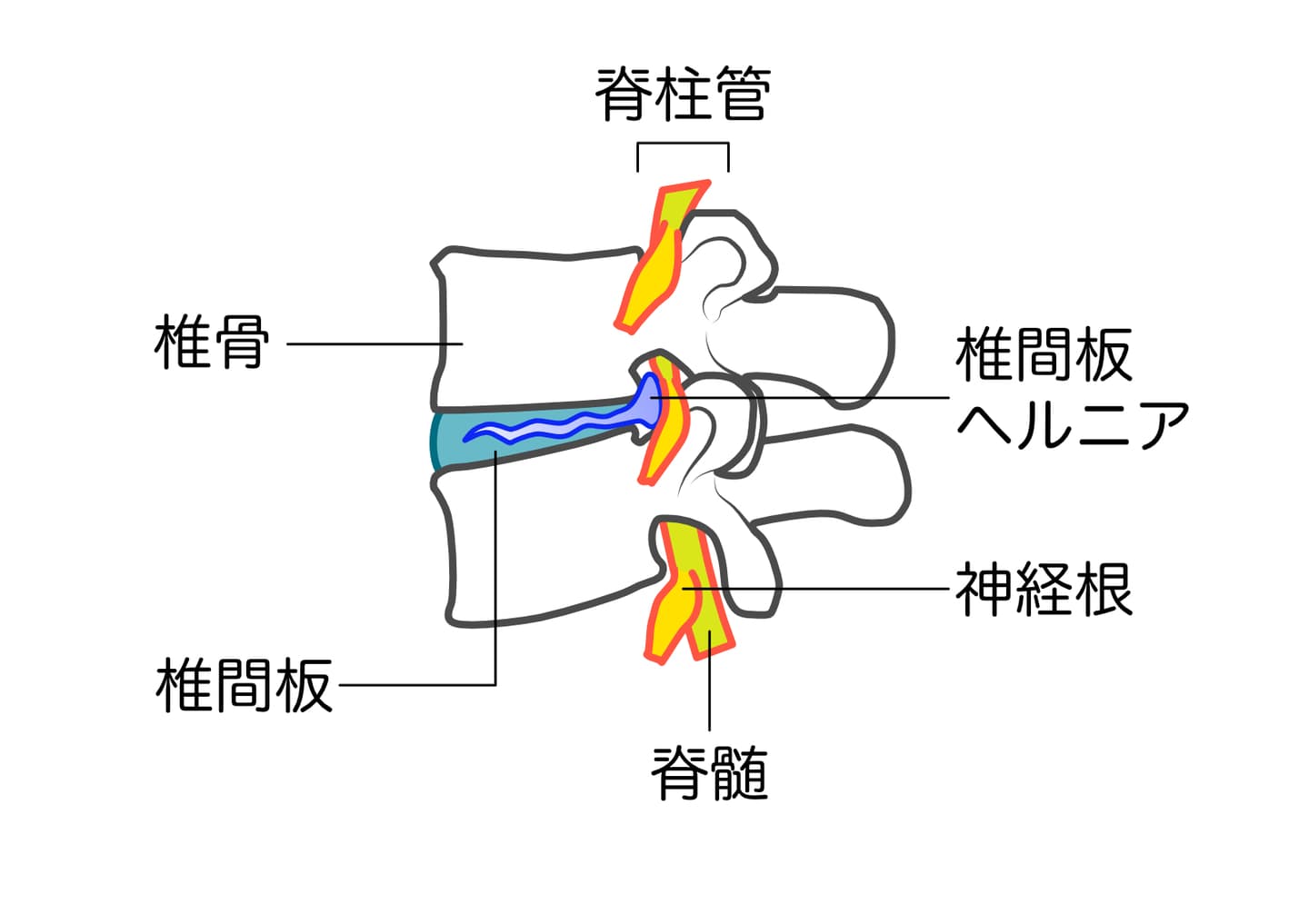

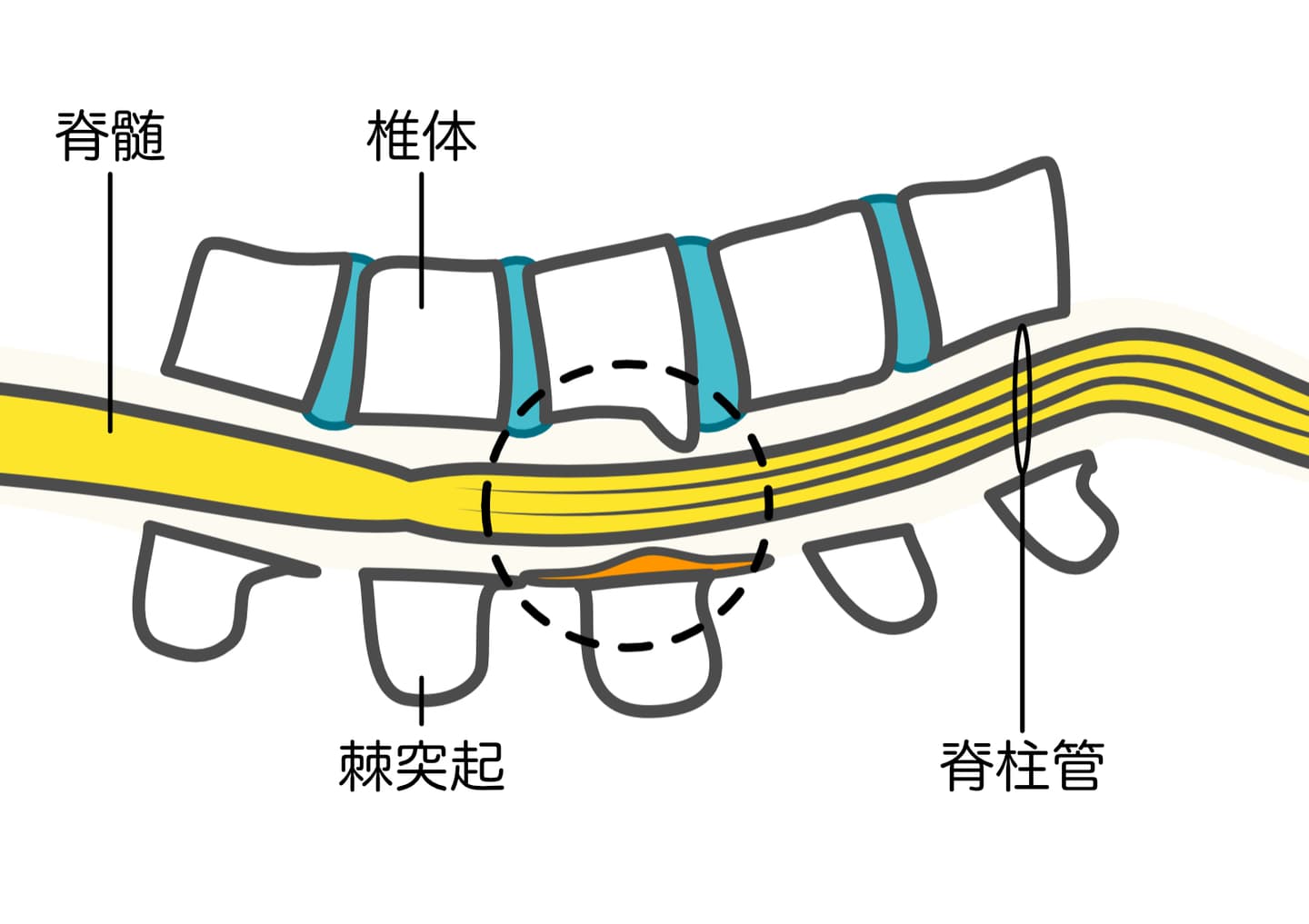

腰椎椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアは、背骨の間にある椎間板の中心部が外に飛び出し、神経を圧迫することで痛みやしびれを引き起こす疾患です。腰や首に強い痛みが生じ、場合によっては脚や腕の感覚障害や筋力低下を伴います。長時間の姿勢不良や加齢、過度な負荷が原因となることが多く、適切な治療が必要です。

鍼治療は、痛みの緩和や筋肉の緊張をほぐす効果があります。血流を改善し、自然治癒力を高めることで椎間板ヘルニアの症状緩和に役立ちます。

脊椎すべり症および分離症

脊椎すべり症は、背骨の一部が前方にずれてしまう状態で、神経を圧迫し腰痛や下肢のしびれを引き起こします。加齢や姿勢の悪さ、過度な負荷が原因で発症しやすく、症状の進行により歩行困難になることもあります。早期の対処が重要です。

分離症は、脊椎の椎弓が疲労骨折などで分離した状態を指します。若年層やスポーツ選手に多く見られ、腰痛の原因となります。適切な安静やリハビリが必要で、放置すると脊椎すべり症に進行することもあります。

鍼灸は筋肉の緊張をほぐし血流を促進、痛みを和らげる効果があります。脊椎の症状改善や自然治癒力の向上に役立ちます。

脊柱管狭窄症

うつ病は、強い気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続き、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患です。単なる一時的な気分の落ち込みとは異なり、集中力の低下や眠れない・眠りすぎるなどの睡眠障害、食欲の変化、疲労感、自己否定感などが特徴的に現れます。原因は脳内の神経伝達物質の不調和、心理的ストレス、環境要因などが複雑に関わると考えられています。治療は薬物療法と心理的支援を組み合わせ、休養や生活リズムの安定を図ることが大切です。早期に専門家へ相談することで回復の可能性が高まります。

腰痛(ぎっくり腰)

ぎっくり腰は、急に腰に激しい痛みが走る急性の腰痛で、筋肉や靭帯の損傷が主な原因です。動作の際に痛みが増し、日常生活に支障をきたすこともあります。早期の安静と適切なケアが重要です。

慢性腰痛は、長期間続く腰の痛みで、筋肉のこりや姿勢の悪さ、椎間板の変性などが原因となります。生活習慣の改善や継続的な治療が必要で、痛みの悪化を防ぐことが大切です。

鍼灸は筋肉の緊張をほぐし、血流を促進して痛みを和らげます。自然治癒力を高め、ぎっくり腰や慢性腰痛の症状改善に効果的です。

坐骨神経痛

坐骨神経痛は、腰からお尻、太もも、ふくらはぎにかけて走る坐骨神経が圧迫や刺激を受けることで生じる痛みやしびれの症状です。原因は椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症、筋肉の緊張など多岐にわたり、日常生活に支障をきたすこともあります。適切な診断と治療が重要で、症状に応じたケアが必要です。

鍼灸は筋肉の緊張を緩和し、血流を改善することで坐骨神経痛の痛みやしびれを和らげます。自然治癒力を高め、症状改善に役立ちます。

筋けいれん(こむらがえり)

こむら返りは、ふくらはぎの筋肉が突然強く収縮し、激しい痛みを伴う痙攣状態を指します。運動中や就寝時に起こりやすく、筋肉の疲労や血行不良、ミネラル不足、冷えなどが原因とされています。頻繁に起こる場合は生活習慣の見直しや適切な治療が必要です。放置すると睡眠障害や日常生活の支障にもつながるため注意が必要です。

鍼灸は筋肉の緊張をほぐし血流を促進、こむら返りの痛みを和らげます。再発予防や筋肉の柔軟性向上にも効果的です。

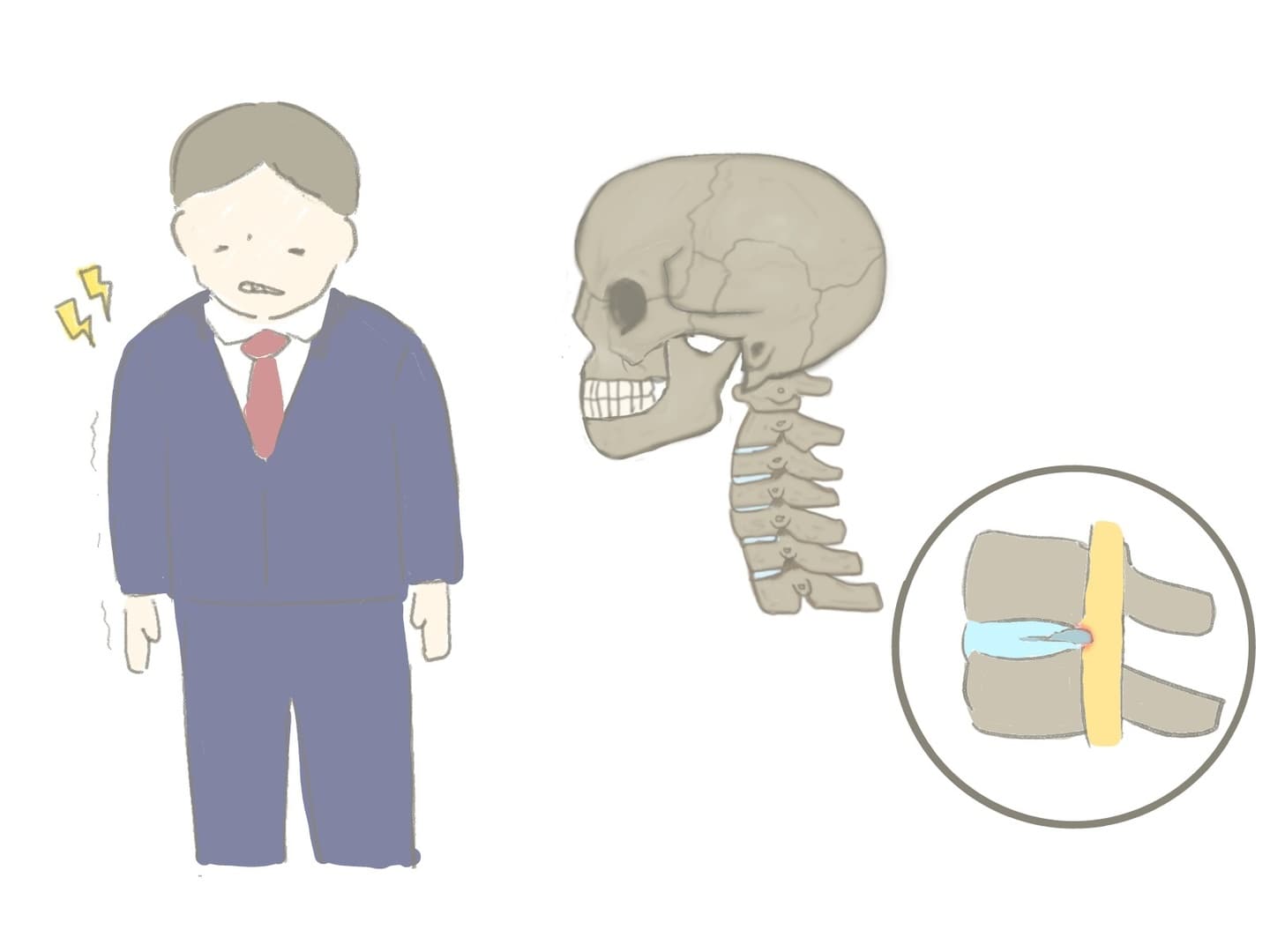

頸椎椎間板ヘルニア

双極性障害とは、感情の波が大きく変動する精神疾患で、以前は「躁うつ病」と呼ばれていました。気分が高揚し活動的になる「躁状態」と、気分が落ち込み無気力になる「うつ状態」が繰り返し現れるのが特徴です。躁状態では睡眠が少なくても元気で、多弁や浪費、衝動的な行動が見られることもあります。一方うつ状態では強い抑うつ気分、集中力低下、自己否定感が続き、日常生活に支障をきたします。発症には遺伝的要因やストレス、生活リズムの乱れが関与するとされ、適切な薬物療法や心理社会的支援、規則正しい生活習慣の維持が重要です。

胸郭出口症候群によるしびれ

胸郭出口症候群は、首から肩、腕にかけての神経や血管が胸郭出口で圧迫されることで起こる症状群です。主な症状は、肩こりや腕のしびれ、痛み、冷感、筋力低下などで、日常生活に支障をきたすこともあります。原因は姿勢の悪さや筋肉の緊張、外傷など多岐にわたり、早期の適切な診断と治療が重要です。

当院の鍼灸治療は、筋肉の緊張を和らげ血流を改善することで、胸郭出口症候群の症状緩和を目指します。痛みやしびれの軽減に効果的で、自然治癒力を高める安全な施術です。

肩関節周囲炎(五十肩)

うつ病は、強い気分の落ち込みや意欲の低下が長期間続き、日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患です。単なる一時的な気分の落ち込みとは異なり、集中力の低下や眠れない・眠りすぎるなどの睡眠障害、食欲の変化、疲労感、自己否定感などが特徴的に現れます。原因は脳内の神経伝達物質の不調和、心理的ストレス、環境要因などが複雑に関わると考えられています。治療は薬物療法と心理的支援を組み合わせ、休養や生活リズムの安定を図ることが大切です。早期に専門家へ相談することで回復の可能性が高まります。

外傷性頚部症候群(むち打ち)

パニック障害は、突然理由もなく強い動悸や息苦しさ、めまい、発汗などの発作が繰り返し起こる精神疾患です。発作時には「死んでしまうのでは」という強い恐怖を伴うことが多く、再発を恐れて外出や人混みを避けるなど生活に支障が生じやすくなります。原因には脳の不安関連回路の過敏性やストレス、体質的要因が関わると考えられています。治療には薬物療法や認知行動療法が用いられ、安心できる環境づくりや生活習慣の安定も有効です。早期に適切な支援を受けることで、症状の軽減や再発予防が期待できます。

肩背部全体の痛みと緊張

社会不安障害は、人前で話す・食事をする・視線を浴びるなど、社会的な状況で強い緊張や不安を感じ、日常生活に支障をきたす疾患です。単なる恥ずかしがりやとは異なり、「失敗して笑われるのでは」という恐怖から、動悸や震え、発汗など身体症状を伴うこともあります。そのため学業や仕事、人間関係が制限される場合もあります。背景には脳の不安反応の過敏さや性格傾向、過去の体験が関わると考えられています。治療には薬物療法や認知行動療法が有効で、段階的に安心できる場面で練習を重ねることが改善につながります。

肩こり全般

強迫性障害は、「手が汚れているのでは」「戸締まりを忘れたのでは」など不合理だと分かっていても不安が止まらず、繰り返し確認や行為をしてしまう疾患です。強迫観念と呼ばれる不安な考えが頭から離れず、それを打ち消すために強迫行為を行います。例えば過度の手洗い、何度も同じ確認を繰り返すなどが典型的です。このため時間やエネルギーを大きく消耗し、生活の質が下がることも少なくありません。原因には脳の働きの不均衡やストレス、性格的要因が関与するとされます。治療は薬物療法や認知行動療法が中心で、適切な支援により症状を和らげることが可能です。

緊張性頭痛

緊張性頭痛は、頭や首の筋肉が緊張することで起こる頭痛で、ストレスや長時間の同じ姿勢、疲労が主な原因です。頭全体が締め付けられるような鈍い痛みが特徴で、日常生活に支障をきたすこともあります。肩こりや首のこわばりを伴うことが多く、適切なケアが必要です。放置すると慢性化することもあるため、早めの対処が望まれます。

鍼灸治療は筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで緊張性頭痛の根本改善を目指します。自然治癒力を高め、ストレス緩和にも効果的です。

群発性頭痛

群発性頭痛は、片側の目の奥やこめかみ周辺に激しい痛みが周期的に繰り返される頭痛です。数週間から数か月の間、毎日ほぼ同じ時間に発作が起こることが特徴で、涙や鼻水、目の充血を伴うこともあります。原因は明確ではありませんが、自律神経の異常や血管の拡張が関与していると考えられています。強い痛みのため生活に大きな支障をきたすことが多く、専門的な治療が必要です。

鍼灸治療は自律神経のバランスを整え、血流を改善することで群発性頭痛の症状緩和をサポートします。副作用が少なく安心して受けられます。

片頭痛

片頭痛は、頭の片側にズキズキとした強い痛みが繰り返し起こる頭痛です。光や音に敏感になり、吐き気や嘔吐を伴うこともあります。ストレスや睡眠不足、食事、ホルモンバランスの変化などが誘因となることが多く、発作は数時間から数日続くことがあります。適切な対処が遅れると日常生活に大きな影響を及ぼすため、早期のケアが重要です。

鍼灸治療は頭痛の原因となる筋肉の緊張を緩和し、血流を改善。自然治癒力を高めて片頭痛の頻度や強さを軽減します。

三叉神経痛(顔の痛み)

三叉神経痛は、顔の片側に電気が走るような激しい痛みが断続的に起こる神経痛です。主に顔面の三叉神経が刺激されることで発生し、食事や会話、顔を触るだけで痛みが誘発されることがあります。原因は血管の圧迫や神経の損傷などが考えられ、日常生活に大きな支障をきたすことも。早期の診断と適切な治療が重要です。原因別では帯状疱疹と同じヘルペスウイルスと、頭蓋骨の奥で神経が動脈に当たり出現している血管性等が多いと言われています。

*ヘルペスによる三叉神経痛の患者さんが2回の施術により痛みの消失がみられたケースもございます。

鍼灸治療は神経の過敏を和らげ、血流を促進。痛みの緩和と再発予防に効果的で、薬に頼らない自然なケアを提供します。

顔面神経麻痺(顔の歪み)

顔面神経麻痺は、顔の片側の筋肉が動かなくなる症状で、表情が作りにくくなったり、目が閉じにくくなったりします。原因はウイルス感染や神経の圧迫、外傷などさまざまですが、早期治療が回復の鍵です。放置すると後遺症が残ることもあるため、速やかな診断と適切なケアが必要です。リハビリや生活指導も重要な治療の一環です。

鍼灸治療は顔面神経の血流を改善し、筋肉のこわばりをほぐすことで回復を促進。自然治癒力を高める安全な治療法です。

眼の痛み

眼の痛みは、目の疲れやドライアイ、炎症、緑内障などさまざまな原因で起こります。長時間のパソコン作業やスマホの使用、ストレスが影響することも多く、放置すると視力低下や慢性的な不快感につながることがあります。痛みの原因を正しく見極め、適切な対処を行うことが大切です。早めのケアで症状の悪化を防ぎましょう。

*当オレンジ鍼灸院では婦人科疾患としてその場で痛みが消失するケースが多いです。

鍼灸治療は眼周りの血流を促進し、筋肉の緊張を緩和。目の疲れや痛みの改善に効果的で、自然治癒力を高めます。

体幹部・手足および外傷(捻挫や打撲)

捻挫や打撲は、体の関節や筋肉、靭帯などに外力が加わることで起こる外傷です。捻挫は関節周囲の靭帯が伸びたり部分的に断裂した状態で、痛みや腫れ、関節の動きの制限が生じます。打撲は筋肉や皮膚の組織が衝撃で損傷し、内出血や腫れ、痛みが特徴です。

鍼灸治療は、これらの症状に対して血行促進や炎症の軽減、筋肉の緊張緩和を促し、自然治癒力を高める効果があります。痛みの緩和や回復の促進が期待でき、薬に頼らず身体本来の力で治療を進めたい方におすすめです。

肋間神経痛

肋間神経痛は、肋骨の間を走る肋間神経が刺激や圧迫を受けることで起こる痛みの症状です。胸や背中、側腹部に鋭い痛みやしびれが現れ、呼吸や動作で痛みが増すことがあります。原因は筋肉の緊張や姿勢の悪さ、外傷、帯状疱疹後の神経障害など多岐にわたります。

鍼灸治療は、筋肉の緊張をほぐし血流を改善することで神経の圧迫を和らげ、痛みの緩和に効果的です。また、自律神経の調整も期待でき、症状の改善や再発予防に役立ちます。薬に頼らず自然な治癒力を引き出したい方におすすめの治療法です。

上腕骨外側上顆炎(テニス肘)

テニス肘(上腕骨外側上顆炎)は、肘の外側にある腱や筋肉が過度の使用や繰り返しの動作によって炎症を起こす病態です。主に手首や指を使う動作で肘の外側に痛みが生じ、物を握ったり持ち上げたりする際に不快感や力が入りにくくなることがあります。

鍼灸治療は、炎症を抑え血流を促進することで痛みの軽減と組織の修復を助けます。また、筋肉の緊張を和らげることで動作の負担を減らし、自然治癒力を高める効果があります。薬に頼らず根本的な改善を目指す方に適した治療法です。

手首の痛み(腱鞘炎)

腱鞘炎は、手や指の腱を包む腱鞘が炎症を起こす状態です。過度な使用や繰り返しの動作により腱鞘が摩擦を受け、腫れや痛み、動かしにくさが現れます。特に手首や指の付け根に症状が出やすく、日常生活での動作に支障をきたすことがあります。早期の適切なケアが重要です。

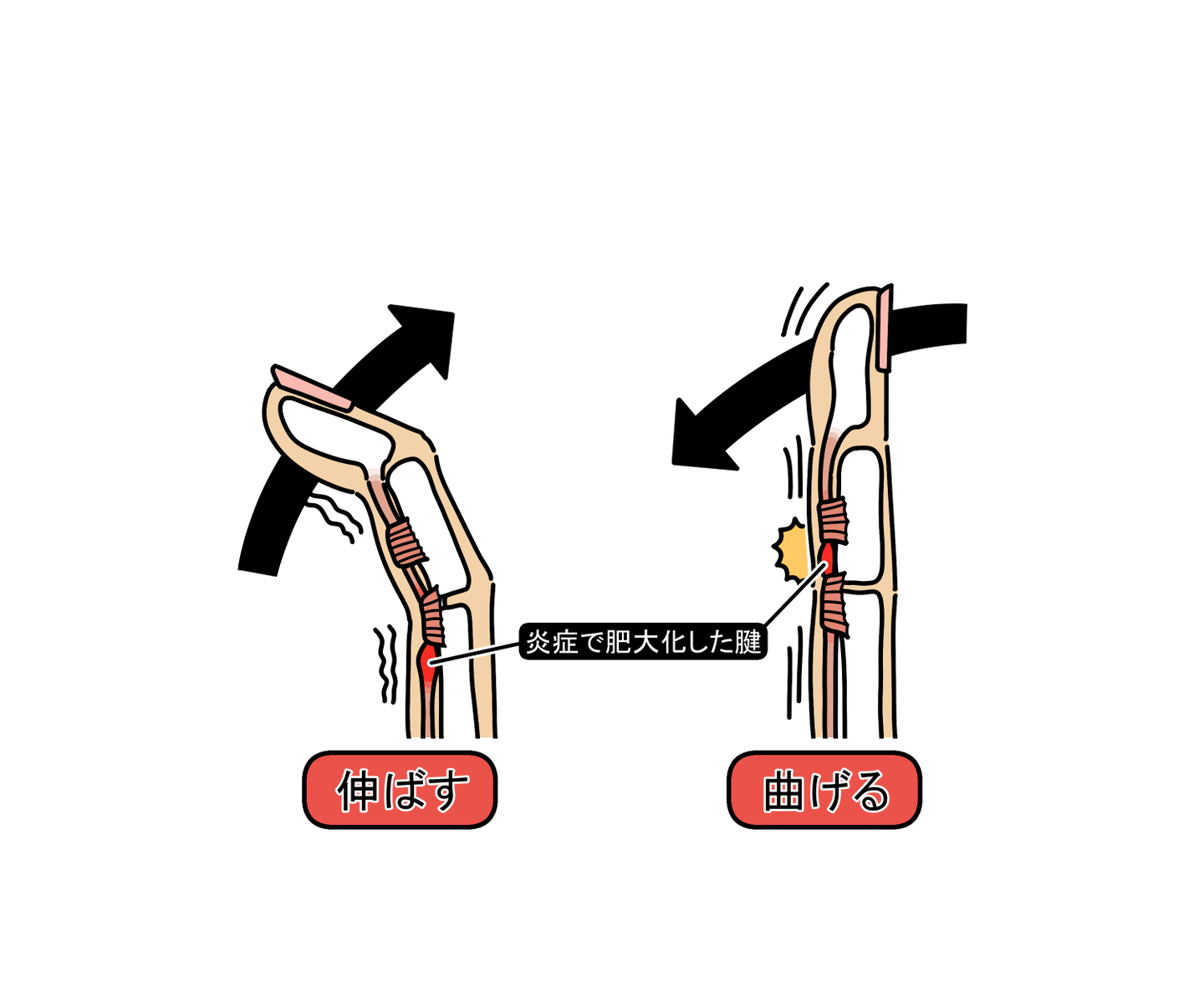

手のひらの痛み(ばね指、弾発指)

ばね指(弾発指)は、指の腱鞘(腱を包むトンネル状の組織)が炎症や肥厚により狭くなり、腱の滑りが悪くなることで起こる病態です。指を曲げ伸ばしする際に引っかかりや痛みが生じ、ひどくなると指が曲がったまま戻らなくなることもあります。特に朝のこわばりや動かし始めの痛みが特徴で、女性や中高年に多く見られます。原因は手指の過度な使用や加齢、糖尿病などの全身疾患が関係しています。鍼灸治療は、炎症を抑え血流を促進することで腱鞘の状態を改善し、痛みや引っかかりの軽減に効果的です。自然治癒力を高め、動きやすさを取り戻すサポートをします。薬や手術に頼らず根本的な改善を目指す方におすすめの治療法です。

手の灼熱感

手の灼熱感は、手や指に火照りや熱さを感じる症状で、神経の異常や血行不良、炎症などが原因で起こります。例えば、末梢神経の障害や糖尿病性神経障害、血管の循環障害、またはストレスや筋肉の緊張によることもあります。症状が続くと日常生活に支障をきたすこともあるため、早めの対処が大切です。

鍼灸治療は、血流を改善し神経の働きを整えることで灼熱感の緩和に効果が期待できます。また、筋肉の緊張をほぐし自律神経のバランスを整えることで、症状の改善や再発防止にも役立ちます。自然治癒力を高めたい方におすすめの治療法です。

帯状疱疹(病中病後)の神経痛

帯状疱疹は水痘・帯状疱疹ウイルスの再活性化により皮膚に痛みを伴う発疹が現れます。発疹の治癒過程で神経が損傷し、病中および病後に強い神経痛が続くことがあります。特に高齢者や免疫力低下者では、帯状疱疹後神経痛として慢性的な痛みが長期間残ることが多く、生活の質を大きく損なう場合があります。鍼灸は神経の炎症を和らげ、血流を改善。痛みの緩和と自然治癒力の促進に効果的で、帯状疱疹後神経痛の改善をサポートします。

コロナ感染症ワクチン後遺症

新型コロナウイルス感染症は、回復後も倦怠感、呼吸困難、味覚・嗅覚障害、集中力低下などの後遺症が報告されています。また、コロナワクチン接種後に一時的な副反応として倦怠感や頭痛、筋肉痛が生じることがありますが、まれに長引く症状が続く場合もあります。これらの症状は個人差が大きく、原因やメカニズムの解明が進められています。鍼灸は自律神経の調整や血流改善を促し、倦怠感や筋肉のこわばりの緩和に役立ちます。自然治癒力を高め、後遺症の症状改善をサポートする安全な療法としておすすめです。

手術後の心身の違和感

手術後は身体の組織の回復過程や神経の影響により、痛みやしびれ、だるさ、違和感などが生じることがあります。また、手術に伴うストレスや不安が心身のバランスを崩し、疲労感や睡眠障害を引き起こす場合もあります。これらの症状は回復とともに改善することが多いですが、長引く場合は適切なケアが必要です。鍼灸は血行促進や自律神経の調整を通じて、痛みや違和感の緩和、心身のリラックスを促します。自然治癒力を高め、術後の回復をサポートする療法としておすすめです。

胃痛、軟便、便秘

胃痛は胃の粘膜炎症や胃酸過多、ストレスなどが原因で起こります。痛みの程度や部位により疾患の可能性もあるため注意が必要です。

軟便は消化不良や腸内環境の乱れ、ストレスなどで起こりやすく、長期間続く場合は医療機関での検査が望まれます。

便秘は腸の動きの低下や食生活の乱れ、ストレスが主な原因。慢性化すると腹痛や不快感を伴い、生活の質を低下させます。鍼灸は自律神経を整え、胃腸の働きを促進。痛みや不調の緩和に効果的で、自然治癒力を高める安全な療法です。

過敏性腸症候群

過敏性腸症候群(IBS)は、腸の運動機能異常や知覚過敏、ストレスなどが複合的に関与する機能性消化管障害です。腹痛や腹部不快感、便秘や下痢、またはその交互発生が特徴で、明確な器質的異常は認められません。心理的要因や自律神経の乱れも症状を悪化させることが多く、慢性的に続くため生活の質を著しく低下させます。鍼灸は自律神経のバランスを整え、腸の運動を調節。腹痛や便通異常の緩和に効果的で、ストレス軽減も期待できる自然療法です。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、遺伝的素因や免疫異常により皮膚のバリア機能が低下し、乾燥とかゆみを伴う慢性的な炎症が起こる疾患です。環境要因やストレスが症状を悪化させ、かきむしりによる皮膚の損傷や二次感染を引き起こすこともあります。小児から成人まで幅広い年齢層で発症し、生活の質に大きな影響を与えます。鍼灸は免疫調整や血行促進により、かゆみや炎症の緩和をサポート。肌の健康維持と症状改善に役立つ自然療法です。

夜泣き

夜泣きは生後6ヶ月から3歳頃に多く見られ、原因はまだ完全に解明されていませんが、脳の発達過程や情緒の不安定さ、環境の変化などが影響すると考えられています。夜中に突然泣き出し、親が抱っこしてもなかなか泣き止まないことが特徴で、子どもの心身の成長に伴う一時的な現象です。鍼灸は子どもの自律神経を整え、心身のバランスを改善。夜泣きの軽減や安眠を促す自然なケアとしておすすめです。

ひきつけ

小児のひきつけは、主に熱性けいれんが原因で、発熱時に脳の過敏な反応により全身または部分的にけいれんを起こします。通常は一過性で命に関わることは少ないですが、繰り返す場合や長時間続く場合は医療機関の受診が必要です。脳の発達段階や遺伝的要因も関与するとされています。鍼灸は自律神経の調整を助け、体のバランスを整えることで、ひきつけの予防や症状の緩和に役立ちます。安全なケアとしてご利用ください。

怒りっぽい

子どもの「怒りっぽさ」は、成長過程での情緒の不安定さや、自律神経のバランスの乱れが原因となることがあります。また、環境の変化やストレス、睡眠不足も影響しやすいです。適切なケアがないと、対人関係や日常生活に支障をきたすこともあります。鍼灸は自律神経を整え、心身のバランスを改善。情緒の安定を促し、穏やかな気持ちを育むサポートに効果的です。

おねしょ

おねしょは、主に夜間の膀胱機能の未熟さや、睡眠中の排尿抑制の未発達が原因で起こります。遺伝的要素やストレス、生活習慣も影響することがあります。成長とともに自然に改善することが多いですが、長期化する場合は専門的な対応が必要です。鍼灸は膀胱の機能を整え、自律神経のバランスを改善。おねしょの改善を促し、子どもの快適な睡眠をサポートします。

中耳炎

中耳炎は、耳の中の中耳腔に細菌やウイルスが感染し炎症を起こす病気です。特に小児は耳管が短くて水平なため、感染が起こりやすく、発熱や耳の痛み、耳だれなどの症状が現れます。放置すると難聴や慢性化のリスクがあるため、早期の対応が重要です。鍼灸は免疫力を高め、炎症を和らげる効果が期待できます。症状の緩和や再発予防に役立つ自然療法としておすすめです。

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎は、遺伝的素因や免疫の異常により皮膚のバリア機能が低下し、乾燥やかゆみを伴う慢性的な炎症が起こる疾患です。小児期に発症しやすく、かきむしりによる皮膚の損傷や二次感染を引き起こすこともあります。環境要因やストレスも症状を悪化させることがあります。鍼灸は免疫調整や血行促進により、かゆみや炎症の緩和をサポート。肌の健康を保ち、症状の改善を助ける自然療法としておすすめです。